|

|||

Volker Wollny unter Mitarbeit von Jens Burmester, Wilfried Horns, Detlef Huss |

|||

|

Die Nachkriegszeit Wenn auch nach 1945 zunächst vor allem einmal kräftig in die Hände gespuckt werden musste, so ist doch nichtsdestotrotz das Leben öde, wenn es außer Arbeit nichts für den Menschen bereithält. So ähnlich müssen auch viele (Jolly)-Segler gedacht haben, denn kaum dass die ärgste Hungerzeit vorbei war, fanden auch schon wieder seglerische Aktivitäten statt. Bereits 1947 ist eine “Sonderwettfahrt” des Tegeler Segelclubs belegt. Diese Ver-anstaltung wurde in den kommenden Jahrzehnten zur Tradition. Schon kurz nach dem Krieg wurden einige Selbstbauten in Berlin auf Kiel gelegt. Handwerkliches Know-how und Zeichnungen waren ja vorhanden, die Beschaffung der Materialien jedoch wird in dieser Zeit sicherlich alles andere als einfach gewesen sein. Auch begann man bereits 1946, sich wieder in einer zunächst losen Organisation zusammenzufinden, um das geliebte Hobby wieder wie in alten Tagen gemeinsam zu betreiben. K.H. Müller, der diese ersten Schritte unternahm, blieb auch jahrzehntelang an der Spitze der Klasse. 1947 tauchte auch ein neuer Riss auf, der von Kurt Brand aus Berlin gezeichnet wurde. Mit einer LüA von 7,72m, einer LWL von 7,00m und einer Breite von 2,44m verdrängte er 0,8 t und war als erster Jollenkreuzer offen und ehrlich als Regattaschiff ausgelegt. In diese Zeit fielen auch die ersten Erfahrungen mit Segeln aus Kunstfasern. Die Amerikaner hatten das Nylon mitgebracht, welches aber aufgrund seiner geringen Licht- und Wetterbeständigkeit nicht überzeugen konnte. Als nächstes erschien dann Orlon. Es eignete sich schon besser als Nylon oder Baumwolle zur Herstellung von Segeln, war jedoch immer noch nicht “die” Lösung. Als wahres Wundertuch sollte erst das noch etwas später auf den Markt gekommene Dralon den Durchbruch des Kunstfasersegels ermöglichen. Seine Eigenschaften erschienen den Seglern damals als das Nonplusultra der beginnenden Wirtschaftswunderzeit. Das Jahr 1950 erwies sich als ein für die Jollenkreuzer-Segler besonders ereignisreiches. Die Besatzungsmächte rückten alle requirierten Boote wieder heraus und auch die letzten derjenigen, die ihre Schiffe versteckt hatten, trauten sich nun, diese wieder ans Tageslicht zu holen. Durch die darüber hinaus hinzugekommenen Neubauten war man mit den Segelnummern bereits bei über 400 angelangt. Und so war die Zelt reif für die Wiedererstarkung der ehemals regen Regattaszene. Mit von der Partie natürlich auch wieder Altmeister Reinhard Drewitz. Die von ihm gezeichnete “Düne”, mit der 438 als Segelnummer, wurde ein erfolgreiches Regattaboot. Natürlich hatten auch die Segler in anderen Klassen nicht nur Däumchen gedreht. Der Potsdamer Yachtclub, welcher zu dieser Zeit unter dem Namen “Havel Yachtclub” geführt wurde, veranstaltete seine erste 60-Seemeilen-Regatta auf dem Wannsee und der Unterhavel. Mit am Start waren, wie das auch zur Tradition werden sollte, die 20er. Auch die Ratzeburger Woche, für die Hanseaten aus Hamburg und Lübeck ein wichtiges Ereignis im Segeljahr, wurde wieder durchgeführt. Ost- und Westberlin waren noch nicht so strikt getrennt, wie das in späteren Jahrzehnten der Fall werden sollte. Noch gab es gemeinsame Wettfahrten für Segler aus beiden Teilen der Stadt, wenn auch die Verbindung etwas umständlich war, da der Teltow-Kanal nicht benutzt werden konnte. Auch konstruktiv tat sich etwas. Wieder probierten die Tüftler im Rahmen der Bauvorschriften optimale Geschwindigkeiten zu erzielen. Da und dort wurde auch mit neuen Materialien experimentiert. Allerdings ließ der Rückschlag nicht lange auf sich warten. 1951 wurde das Geld knapper und auch die Holzbauweise verteuerte sich mehr und mehr. Das machte es dem potentiellen Nachwuchs immer schwerer, in die Klasse einzusteigen. Das bereits erwähnte Schlagwort von “Viel Geld für wenig Boot” wurde in dieser Zeit geboren. Da und dort wähnte man auch, im Jollenkreuzer eine “sterbende Klasse” ausgemacht zu haben. Langsam wurden die Regatten zu Materialschlachten, denn immer neue Konstruktionen erschienen und es kostete viel Geld, wollte man renn-mäßig auf der Höhe der Zeit bleiben. Aber auch die Fahrtensegler mahnten Innovationen an. Verbesserter Komfort wurde nachgefragt und da und dort wünschte sich ein R-Boot-Kapitän auch schon einmal Stehhöhe in der Kajüte seines Schiffes. |

|||

|

titelte 1953 die “Yacht” in ihrem Bericht über den 20er “Bieleken”, Riss Günther Brandt, Berlin, der eindrucksvoll die Schleiglocke gewonnen hatte . Er war breiter (2,44 m) und leichter (0,8 t) als seine Konkurrenz, “augenscheinlich in Verbindung mit einem nicht zu großen Toppgewicht des Mastes “. Dazu gerader Steven für die maximale Wasserlinienlänge. “Das hölzerne Schwert ist breit, der Tiefgang mit Schwert mit 1,05 m wesentlich kleiner als üblich (1,28 bis 1,35 m). Erwähnt sei, daß der Mastfuß verstellbar ist. Das Vorsegeldreieck ist mit 6,59 qm (Großsegel verm. 13,4 qm) nicht extrem groß, aber größer als bei den Konstruktionen von Martens und Oehlmann. Der Spinnaker hat 36qm.”

Die breite “Bieleken” kann bei frischer Brise vor allem mit ihrem wirksamen großen Vorsegel und fast aufrecht gesegelt werden, während die schmaleren Boote nur noch ein kleineres Vorsegel setzen können.

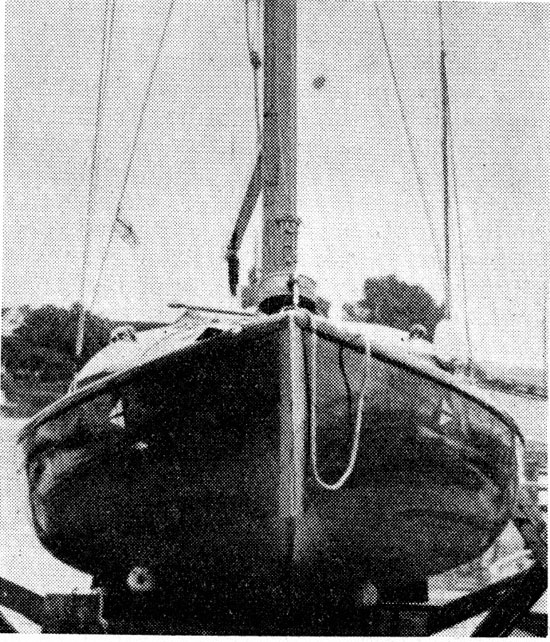

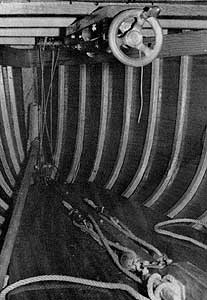

Das Vorschiff der nach einem Drewitz-Riß gebauten “Düne”. XXXXXX Die von G. Brandt konstruierte “Bieleken” mit dem breiten Steven |

|||

Allerdings durfte man sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es immer noch „Segler vom alten Schlag“ gab. Immer noch entstanden Selbstbauten.

Beim Wassersportverein “Nixe” in Tegel z.B. wurden Ostern 1953 gar vier Schiffe gleichzeitig auf Kiel gelegt. Vier Segler hatten sich zusammengetan, hatten sich von Kurt Grunewald einen Riss zeichnen lassen und bauten ihre Schiffe im Teamwork aus einer gemeinsamen Kasse. Das war natürlich gar nicht so einfach. Da der Bau teurer wurde, als man zunächst veranschlagt hatte, musste mancher Pfennig für Material vom Munde abgespart werden. Mit zusammengeborgter Werkstattausrüstung wurde eineinhalb Jahre lang buchstäblich jede Minute der kargen Freizeit für den Schiffbau aufgewendet. Anfang der fünfziger Jahre waren ja die 40-Stundenwoche und der freie Samstag noch keine Realität, sondern lediglich ein Ziel der Gewerkschaften. Ferien- und Feiertage wurden komplett in den Dienst des Bootsbaus gestellt. Aber auch an ganz normalen Arbeitstagen werkelten die vier Hobby-Bootbauer bis 22.00 Uhr an ihren Schiffen. Jeder der vier leistete etwa 2800 Arbeitstunden in der ausgeliehenen, zerlegbaren Baracke ab, welche man auf dem Gelände des Vereins aufgestellt hatte und die man als “Werfthalle” benutzte. |

|||

|

z.B. R 595, Drewitz-Riss, Bauwerft de Dood, 1953

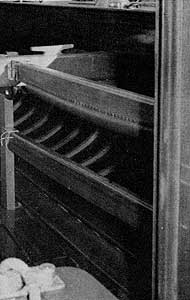

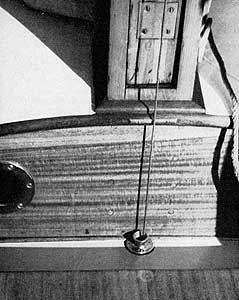

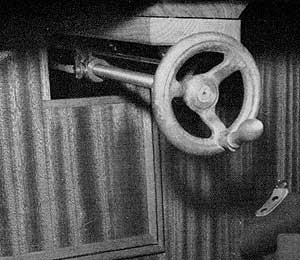

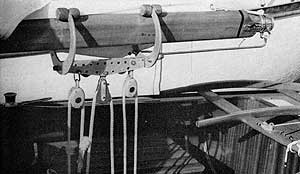

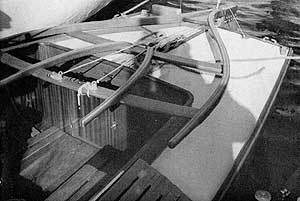

1- Vorschiff des 20er Jollenkreuzers "Pitt" mit der Durchführung der Vorstage, die unter Deck auf Strecker mit Taljen gesetzt sind. Der Gummipfropfen verhindert, dass das Vorluk beim Öffnen auf das Deck knallt. 2- Die Sitze in der Plicht können entfernt werden. Es ergeben sich dann in der Längsrichtung angeordnete Reitbalken, die an der Unterseite gepolstert sind. 3- So wird das Fall durchs Deck geführt. Die hölzerne Halbrundleiste des Aufbaus ist durch eine kleine Metallleiste geschützt, damit das Drahtfall das Holz nicht ansägen kann. 4- Der Querbalken in der Plicht mit der Schiene un d dem Rutscher für den Großschotfußblock. Als veränderliche Begrenzung für den Rutscher dient ein einfacher umsteckbarer Drahtbügel. 5- Blick ins Vorschiff. Oben unter Deck sitzt der Spindelstrecker für das Vorsegel-Vorliek. Unten die beiden Strecker für die Vorstage mit Taljen und Belegklampen. 6- Das Achterstag wird mit Hilfe einer Spndel gesteckt. Das Achterstag ist am unteren Ende an einem Hahnepot festgemacht, dessen holende Part über eine Blockrolle unter Deck zur Spindel geführt wird. 7- Die Großschot fährt durch sechs Blöcke, von denen drei am Doppelschotring sitzen. Der Ring wurde durch eine Stange mit der Großbaumnock verbunden, so dass der Zug der Großschot immer an der gleichen Stelle des Großbaums erfolgt. 8- Die Ruderpinne hat vier Handgriffe. Für das Festsetzen der Leinen zur Ruderblatteinstellung trägt sie zwei Curry-Klemmen und eine einfache hölzerne Schotklemme. 9- Blick in die Kajüte nach vorn. Zwischen den Mastbacken sind die Winden für das Schwertfall und Vorsegelfall gesetzt. An Steuerbord neben den Backen befindet sich der Kleiderschrank, in den das Schwertfall hineinführt. Die Tür ist hier geöffnet. Man erkennt die Trommel für das Schwertfall. 10- Mastbacken unter Deck mit den Winschen. Schrank hier geschlossen. 11- Blick auf das Deck neben der Plicht. Sitzgrätings - leicht wegnehmbar - schließen mit dem Waschbord innen in gleicher Höhe ab und sind zur Reling hin abgeschrägt. Die lange Schiene mit Rutschern für den Holepunkt der Vorsegel ist auf einer Verbreiterung der Relingsleiste angebracht.1- Vorschiff des 20er Jollenkreuzers “Pitt” mit der Durchführung der Vorstage, die unter Deck auf Strecker mit Taljen gesetzt sind. |

|||

|

Um die gleiche Zeit entwickelte sich die von K.H. Müller geführte, bislang doch eher lose, Vereinigung der Jollenkreuzer-Segler zu einer richtigen Klassenvereinigung. Dieser gelang es 1958, auf der Schlei die erste Deutsche Meisterschaft zu organisieren, welche jedoch vom DSV stark kritisiert wurde. Grund der Bedenken von Seiten der selbsternann-ten, höchstinstanzlichen Sachwalter des Seegedankens waren die “ungleichen” Waffen, welche man in den trotz detaillierter Bauvorschriften unterschiedlichen Schiffen der R20-Klasse zu sehen meinte. In dieser Zeit etablierten sich außerhalb der traditionellen Hochburgen kleinere und größere Felder überall. Allerdings hatte man die von ihm damals vorgebrachten Bedenken wegen “ungleicher Waffen” keineswegs in Bausch und Bogen abgetan, sondern fleißig darüber debattiert. Sogar ein “Einheitsjollenkreuzer” war eine Zeitlang im Gespräch, kam aber nie über das Stadium eines Schlagwortes oder einer Idee hinaus. Auf jeden Fall machte man sich jedoch Gedanken, wie man es erreichen könne, dass bei den Wettbewerben nicht das Material, sondern das seglerische Können der Besatzung entschied. Dieses sportliche Ideal wird aber wohl auf immer eine Utopie bleiben. Trotzdem bemühte man sieh weiterhin um verbesserte Chancengleichheit. Bei der Diskussion und Modifikation von Bauvorschriften tut sich eine Klasse natürlich leichter, wenn sie über eine funktionierende Klassenvereinigung verfügt. Eine solche hatte sich seit der Gründung der lockeren Interessengemeinschaft um K.H. Müller aus dieser entwickelt. Ein Ansprechpartner für Vereine und auch noch unorganisierte Segler war also vorhanden und konnte die weitere Entwicklung der Klasse sinnvoll gestalten. |

|||

|

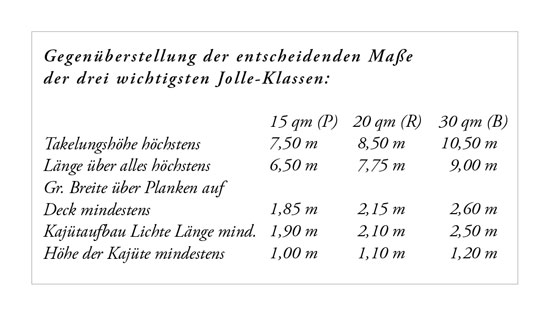

Klassen mit 15, 20 und 30 Quadratmeter wurden nicht allen Wünschen und Bedürfnissen gerecht. Es wurden im Laufe der Jahre bis 1939 zwar 67 15er, 213 20er und 79 30er gebaut, es fehlten aber z.B. die 25qm-Klasse, die etwas größer und daher wohnlicher als die 20er, aber (vermutlich) nicht so teuer wie die 30er wäre. Wie immer in solchen Fällen, wo das vorhandene Klassensystem nicht ausreicht, sind entsprechende klassenlose Jollenkreuzer entstanden. Die Erfahrung lehrt, dass ein vorhandenes Klassensystem die Segler nicht auf die Dauer zwingen kann, bestimmte Größen und Typen zu bauen. Da es sich bei denen, die sich diese Boote bauen, um Segler handelt, für die als erstes das Fahrten- und Wandersegeln und erst in zweiter Linie das Regattasegeln kommt, wird man diese Boote doch bauen und, weil es keine Verbandsklasse dafür gibt, auf eine Regattabetätigung weitgehend verzichten.

|

|||

|

|

|||

| Das breite Thema klassenlose Jollies (Ausgleichsjollenkreuzer) können wir in diesem Artikel leider nur am Rande streifen, dies gilt auch für die 16er Jollenkreuzer (S-Boot), 20er Stahl-Jollenkreuzer (SR-Boot), 25er Stahl-Jollenkreuzer (C-Boot) u.a.m. Die Geschichte der Jollenkreuzer ist eben doch sehr vielschichtig... |

|||

|

Leider trennten sich die Wege der Jollenkreuzer in Ost und West Anfang der sechziger Jahre. Der eiserne Vorhang schnitt von August 1961 an die West-Berliner von allen ihren Stammgewässern ab, welche nicht im Westteil der Stadt lagen. Für die Segler in der DDR brachen noch härtere Zeiten an: Mangel an Materialien, unsinnige und schikanöse Auflagen. Aber es gab Idealisten - natürlich auch in anderen als der Jollenkreuzer-Klasse, - die sich den Spaß am Segeln nicht nehmen ließen. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten sind in punkto Jollenkreuzer in dieser Zeit recht einseitig. Im Rahmen des Interzonenhandels avancierte der Jolly nämlich zum Devisenbringer. DDR-Werften wurden eigens zum Bau von (u.a.) Jollenkreuzern für die BRD mit besonderen Holzkontingenten versorgt, vor allem der VEB Yachtbau in Berlin. Auf einem riesigen Areal in Berlin-Friedrichshagen mit eigenem Holzlagerplatz, Trockenkammer und industrieller Fertigungstechnik produziert man hochwertige Boote in Serie für den Export. |

|||

|

Anmerkungen von Detlef Huss Detlef segelte bis 1964 in den olympischen Klassen, nach dem Studium ab 1969 wechselte er auf den 20er Jollenkreuzer als Vorschotmann. Von 1970 bis zur Anschaffung eines eigenen 20ers 1982 war er immer bei Heini Möller an Bord, von ‘82 bis ‘94 steuerte er selbst mit eigenem Ernst-Riss A3. Jollenkreuzer waren in der DDR auf Binnenrevieren das erstrebenswerte Fahrzeug der Segler, die zum Fahrtensegeln und auch zunehmend zum Regattasport genutzt wurden. A3 steht für “Ali” Wahrendorff, der den Riss bei Ernst bestellt hatte. “Ali” war schon vorher oft DDR-Meister im 20er geworden. Der A3 war der erste 20er, der über eine Topptakelung mit losem Vorstag verfügte und dadurch auch einen großen Spinnaker fahren konnte, der bis zur Takelungshöhe von 8,5 m gefahren werden durfte. Für Heini unschlagbar! Ab 1971 kam die Regattasegelei der 20er in Schwerin in Fahrt: Zwei der besten Schreiber-Boote aus Berlin wurden von Schwe-rinern gekauft (30.000 Ostmark pro Stück), R 500 und R 101. Allerdings konnte er sich nach der Wende mit dem weiter modernisierten Schiff in der neuen Konkurrenz als einziger Segler aus dem Osten sehr gut behaupten.

Die Blüte der 20er war in den 80er Jahren - mit Feldern von ca. 35 Startern zu DDR-Meisterschaften, davon kamen allein zehn aus Schwerin. |

|||

|

Nach dem Krieg fasste der Jollenkreuzer auch in Österreich Fuß. Neben einigen Einheiten am rot-weiß-roten Teil des Bodensees und am Attersee ist das R-Boot vor allem am sehr seichten Neusiedler See heimisch geworden. Um hier die schönsten Ankerplätze erreichen zu können, benötigt man ein Schwertboot. Mit Kielbooten fängt man in einem Gewässer, welches teilweise durchwatet werden kann, recht wenig an. Ein typischer Fall für den Jolly. Nachdem man dort zunächst mit jollenkreuzerähnlichen Booten experimentiert hatte, ging man dazu über, klassengerechte Zwanziger zu bauen. Es zeigte sich, dass dieses Schiff sogar den eigens für die besondere Welle des Neusiedler Sees gezeichneten Booten überlegen war. Vor allem in den siebziger Jahren entwickelte sich eine rege Regattatätigkeit, zu der auch viele deutsche Segler anreisten. Als Konstrukteur, Bootsbauer und Regattasegler tat sich seit 1971 Peter Prokes hervor. Der Kunststoff, welcher uns bereits als Segelmaterial begegnet ist, begann nach dem Krieg auch, sich als Werkstoff für Bootsrümpfe durchzusetzen. Zu Beginn der siebziger Jahre tauchten auch die ersten Jollenkreuzer aus GFK auf und beenden aus heutiger Sicht die Zeiten des klassischen Jollys. Hauptargument für die neue Technologie war der Umstand, dass die Holzbauweise mittlerweile sündhaft teuer geworden war und mit den Kunststoffversionen preiswerte Möglichkeiten zum Einstieg in die Klasse geschaffen werden sollten. Jollenkreuzer heute Wie wir bereits am Anfang gesehen haben, ist die Beliebtheit des Jollenkreuzers, insbesondere des Zwanzigers, immer noch ungebrochen. Aber auch in der Schweiz und in Österreich gibt es große Klassenvereinigungen, in weiteren Ländern kleinere. Natürlich erscheinen auch heute noch immer neue, vor allem leichtwindtaugliche Risse, etwa von Judel/Vrolijk, Nissen und van de Stadt, und an den Klassenvorschriften wird weiter gearbeitet. Die etwas konservativeren Jolly-Anhänger kritisieren vor allem - und sicherlich nicht zu Unrecht - dass die Regatten größtenteils den Charakter von Materialschlachten angenommen haben, wie das fast überall im Segelsport der Fall ist. Auch sind die mittlerweile üblichen Spinnaker nicht unumstritten. Aber was wäre der Sport ohne lebhafte Diskussionen um Regeln und deren Auslegung? Übrigens macht der Jollenkreuzer auch bei Yardstick- oder KLR-Regatten eine gute Figur. Wer also ein “bewohnbares” Schwertboot möchte, welches dazu noch schnell segelt und trailerbar ist, wird mit einem Jolly sicherlich gut beraten sein.

|

|||

|

von Jens Burmester Es fällt auf den ersten Blick leicht, einem Jollenkreuzer seine regionale Herkunft anzusehen. Natürlich hat, wie bei jedem Schiffstyp, das beabsichtigte Haupteinsatzgebiet Einfluss genommen auf die äußere Form. Die typischen Seebedingungen haben in den eher windschwächeren Binnengewässern zu deutlich leichter gebauten Rümpfen und schmaleren Wasserlinien geführt, als sie für die Elbe oder gar die Nordseeküste praktisch gewesen wären. Leichter bedeutet hier nicht unbedingt die Dimensionierung der Einzelteile wie Spanten, Kielbalken oder Beplankung, es bedeutet eher die Völligkeit, die Ausprägung eines eher rundlichen oder kantigeren U-Spantes.

Auffallend ist die Absicht, die Anfangsstabilität durch eine Verbreiterung der Wasserlinie im Verhältnis zur Breite über Alles zu verbessern. Was den Seglern auf Binnengewässern bei Flaute große Vorteile bietet, nämlich das Schiff nur durch Quertrimm der Mannschaft deutlich auf die Backe legen zu können, ist auf See eher von Nachteil. An Deck eines Elbjollenkreuzers kann man problemlos nach vorn marschieren, ohne dass das Schiff auffällig krängen würde, die breite Wasserlinie gibt dem Rumpf pontonartige Anfangsstabilität. Dafür ist ein völliges Vorschiff hier eher unbeliebt, es sorgt zwar für mehr Auftrieb, stoppt das Schiff aber beim Kreuzen durch die Welle erheblich ab. Auch die Ausformung des Ruders ist von den zu erwartenden Kräften im Seegang geprägt, das absenkbare Ruderblatt wird lieber mit zwei Wangen außen geführt, um die Schwächung des Ruderkopfes um den für ein Ruderblatt, das aus einem Stahlblech besteht, notwendigen Schlitz zu umgehen. Der Decksbelag ist binnen fast durchgängig klar lackiertes Mahagoniholz, Vollholz oder Sperrholz, manchmal auch lackierte Pitchpine-Stabdecks, Rutschfestigkeit muss binnen als nicht so sicherheitsrelevant gegolten haben. An der Küste wurde eher ein Leinendeck gebaut, rutschfester, auch unempfindlicher gegenüber den allgegenwärtigen Schlickablagerungen, die dem Klarlack eher zusetzten. Original mit einem Teakdeck versehene Jollenkreuzer hat es aus Kostengründen vermutlich nicht gegeben – dieser Decksbelag tauchte wohl erst in Verbindung mit Refitmaßnahmen auf. Das Verhältnis von Kajüt- und Cockpitgröße wird ebenfalls beeinflusst: Während bei Binnenjollenkreuzern die Kajüte gern nach vorn verlängert wurde, um eine größere Kajüte mit einem großen Cockpit zu kombinieren, versuchte man, die Größe des Cockpits für das Küstensegeln auf das Nötige zu beschränken, eine selbstlenzende Plicht ist schwer umsetzbar, ein großes Cockpit aber ein erhöhtes Risiko. Ein Kunsthistoriker könnte über die verschiedenen Fensterformen eine Dissertation schreiben. Vornehmlich binnen haben sich hier modegeschichtlich interessante Ausformungen entwickelt, die durchaus eine stilgeschichtliche Betrachtung wert wären. Nicht alle sind im Wortsinne schön, viele wohl auch der Tatsache geschuldet, dass dieses oder jenes als praktisch empfunden wurde. Klar scheint, dass die großen Fenster sich an der Küste nicht durchsetzen konnten, weil sie zu empfindlich gewesen wären. Die Höhe der Takelung wurde selbstverständlich auch zu einem vom Revier beeinflussten Kriterium. So sind die Ausformungen der Jollenkreuzer quer durch die Größenklassen zwischen Binnen- und Seerevieren doch einigermaßen erkennbar und bieten einen Anhaltspunkt schon auf den ersten Blick. Ausnahmen waren dabei aber ebenso selbstverständlich wie Vermischungen. |

|||

|

|

|

|

|

1

1  2

2  3

3 4

4  5

5 6

6  7

7 8

8 9

9  10

10  11

11 Beispiel "Blitz", ein handiges Wanderboot, das zur Revierklasse avancierte:

Beispiel "Blitz", ein handiges Wanderboot, das zur Revierklasse avancierte: Große Jollenkreuzer mit 40 oder 50 qm wurden in den 30ern auch gebaut, aber selten.

Große Jollenkreuzer mit 40 oder 50 qm wurden in den 30ern auch gebaut, aber selten.